NU COIマガジン第2回「ドライバエージェントが叶える未来」

2018/10/12

〔目次〕

そろそろ70歳になるBさんにとって、車は買い物や通院に欠かせない。バスと電車の乗継や、重い買い物荷物を持って帰るのにも一苦労だ。車であれば、目的地までまっすぐに行けて、一度の外出で複数の用事をこなすこともできる。

しかし、高齢ドライバによる事故のニュースを聞くたびに不安になることが増え、離れて暮らす子どもからも、免許返納について言われるようにもなった。この頃、自分はいつまで今の生活を続けられるのかと考えるようになった。

Bさんのように、生活のためにハンドルを握る高齢者が多い。国土交通省の調査によれば、高齢者の交通手段に自動車が占める割合は高く、東名阪の都市圏では37%、地方都市圏では58%となっている※1。

免許返納をためらっている人が「生活の不便さ」をその理由に挙げる一方、すでにした人は「ためらう理由がない」ことも、調査で明らかにされている※2。

生活のために運転している人が多い一方、事故への不安もある。本人が安全運転を心がけていたとしても、本当にできているかを、自分で判断することはむずかしいだろう。たとえば助手席に指導員に乗ってもらうのは非現実的であるし、かといって家族などからのアドバイスは素直に受け取りづらい人もいるだろう。

では、どうしたらいいのだろうか。

この問いに、田中 貴紘特任准教授は、ひとつの答えを示す。

「小さなロボットが安全運転につながるアドバイスをしてくれるのはどうですか。案外、ひとに言われるより受け入れやすいと思うんです」

安全運転をし続けたい、という想いを叶えようとするこの取組み。実は、これを通して、田中先生はもっと大きな未来を叶えようとしている。

しかしまずは、ロボットが安全運転のためにどんなことをしてくれるのかについて、話を聞いた。

ドリンクホルダーに収まるほどのロボットが、ドライバと同じ方向を見ている。そして、運転中に気をつけた方がいいところを見つけると、すかさず教えてくれる。

そんな光景を、近い将来、あなたが乗る車でも見られるかもしれない。

小型ロボットの開発をしているのですか、という問いに、田中先生は首を横に振る。

「私たちが開発しているのは、運転を助けるシステムです。いつも使っているロボットにインストールすることを想定しています」

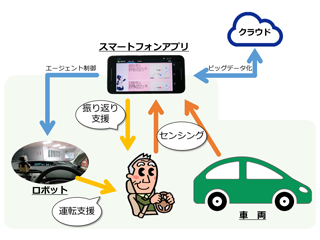

つまり、ドライバエージェントロボットシステムは、小型ロボットを介して働く、運転中と運転後という2つの支援を提供するシステムなのだ。

運転中に受けられる支援は、注意喚起とアドバイス。車内外の環境やドライバの状態に基づいて運転状態を評価し、その結果に基づいて、より安全運転になるような声がけをしてくれる。

運転後、たとえば自宅に戻ってから、今日の運転を一緒に映像とともに振り返り、必要に応じてアドバイスもしてくれる。

この一連の流れを実現させるシステムの構築に、田中先生らは取り組んでいる。

しかし、すでに安全運転を支援するサービスは、保険会社といった複数の企業から提供されている。それらとは何が違うのだろうか。

その違いとして、支援のタイミングと安全運転モデルの有無を田中先生は挙げる。

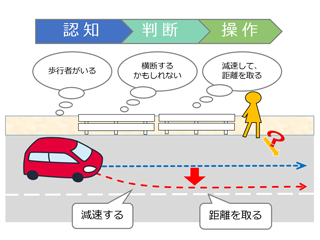

そもそも運転行動は、認知、判断、操作、から成り立っている。

既存サービスの多くは、センサが認識した急ブレーキなどの操作結果に基づいて運転を評価している。そのため、たとえばドライバ本人が運転に気付かず、ブレーキなどを踏まなかった場合は、センサが反応しないため、評価のしようがない。

対して、ドライバエージェントは、認知、の段階に働きかけ、より危険に気がつき、最適な運転となるようにドライバを支援する。

しかし、なんでもかんでも注意喚起をされては、わずらわしくなってしまう。人によって得意不得意があるだろうから、その人が不得意な場面で注意喚起をすれば、ちょうどいい塩梅になるだろう。

そこで力を発揮するのが、「安全運転モデル」だ。

名古屋大学COIでは、一般の高齢ドライバの方の協力のもと、人と運転行動に関するデータを収集している。この2つを関連付けて継続的に収集し、分析を行っているところは、他に類を見ない。

この分析結果と、運転指導員データをもとに、「安全運転モデル」の構築に取り組んでいる。

これがあることで、ドライバの安全運転の程度が評価できるとともに、苦手とする場面での注意喚起や、より安全運転になるためのアドバイスが行える。

「より安全な運転となるようにアドバイスする。でも、人の行動はそんな簡単には変わりません。だから、粘り強く根気強く、応援するように伝え続けることが重要となります」

人間同士だったら疲れてしまったり、けんかになってしまったりするかもしれない。

だからこそ、ロボットがいいのだという。

そもそも、どうして田中先生は、ロボットに運転のアドバイスをさせようと思ったのだろうか。

「SF映画や特撮ドラマで、乗り物に搭載されたロボットや人工知能などのエージェントが主人公を助ける、というものがよく出てきますよね。日本の作品でも、海外の作品でもよくあって、だから人になじみがあって、相性もとてもいいと思ったんです」

確かに、世界中に熱狂的ファンがいる某SF映画に登場するロボットも、戦闘機に乗ってパイロットのサポートを行っている。

でも、拡張現実(AR)といった、人とシステムをつなぐバーチャルなインターフェースが発展しつつある今の時代に、どうして「ロボット」なのだろうか。

それに対して田中先生は、「実体があること」を理由として挙げた。

「触れることができて、人と空間を共有することができる。言葉に加え、身振り手振りも含めた振る舞いが、人の心を動かし、それが行動へとつながっていく。そう考えています。だから、バーチャルではなく、実体のあるロボットであることが大事なんです」

「それに、」と先生は付け加える。「安全運転のためにも、同乗者に実体があること、が意味を持つんです」

おもしろいことに、誰かが一緒に乗る、ただそれだけで事故が減ることがわかっているのだ。

交通事故総合分析センターの分析結果によれば、同乗者がいることで、事故の第一当事者となる率が半分以下になることが示されている※3。つまり、最も過失割合が重い当事者になりにくいということだ。特に高齢ドライバの場合、その傾向が顕著だという。

このような国内外における「同乗者効果」に関する報告を読み、田中先生は考えたのだという。

いつも誰かに乗ってもらうことは現実的にはむずかしい。だからこそ、ロボットの出番なのではないか、と。

実験によって、田中先生のこの読みが当たっていることが、徐々に明らかにされてきている。

システムの構築だけでなく、本当に効果があるかの評価にも並行して取り組んでいる。

まず確かめたのは、ロボットによる支援が運転の邪魔にならないかどうかである。比較対象として、音声のみの支援と、音声と映像の組合せ支援を使用した。

その結果、ロボットによる支援が年齢に関わらず評価が高かったのだ。特に高齢ドライバにとっては、ロボットの動作音などが一種の予告となって、支援に気づきやすかったようだった。

対して、音声支援は聞き逃しやすさが、音と映像の組合せ支援は見ることのわずらわしさが、それぞれ理由となって評価が低かった。

これは、ドライバの視線の動きにも表れていた。

ロボットによる支援では、前方や左右といった運転中に注意を向けるべきところをしっかりと見ていた。逆に、他の支援では、視線がさまよったり、映像に視線が行きがちになってしまったのだ。

ロボットにばかり注目してしまうのでは、という心配は、それほどなさそうである。

これらの結果を見ると、どうやらロボットによる支援に軍配が上がりそうである。しかし、一番重要なのは、本当に安全運転になるかどうかだ。

システム全体の構築にある程度の目途が立ったことで、運転行動改善効果の検証が、いよいよ本格的に開始した。

継続的に支援を受けたことによる効果を評価するため、参加者には、週に1回、3週間、実験に通ってもらった。

初回の、支援なしの走行状態が、支援を受けることでどう変化するのか。

今のところ、支援を併用した方が、減速や確認時間などの点で、運転行動がよくなっていることが示されている。

これから、参加者の数を増やすなどして、さらに詳細な分析を行っていく予定だ。

さて、いきなり小型ロボットを実車に載せるわけにはいかないので、今のところドライビングシミュレータを用いて実験は行われている。

「これまでの取組みで、システム全体の構築にある程度の目途が付きました。今年度からは、実車にロボットを載せます。いよいよ、サービス化に向けた検討が本格化します」と、田中先生は意気込みを語る。

ところで、安全運転を支援するシステムを構築していると言うと、もうすぐ自動運転ができるのに、と言われることがあるそうだ。

しかし、技術の実現と普及にはタイムラグがある。たとえば、自動運転車が一般販売されても、最初は地域・経路限定かもしれないし、経済的に買い替えることができない人もいるだろう。そもそも、技術が実現したとしても、法的な問題など、クリアすべき課題は多い。

そのため、郊外の一般道も含めた完全自動運転が普及するには、まだまだ時間がかかると予想される。

田中先生は言う。「移動で困っている人たちは、今困っています。そのような人々のQOLの維持のためには、安価で即効性がある対策が必要で、そのひとつがドライバエージェントによる運転支援だと確信しています」

現在、運転免許を持っていて日常的に運転もしている高齢者は、65~74歳で56%、75歳以上でも28%いる※4。40代、50代の免許保有者率は今の高齢者よりも高く、数年後、日常的に運転している高齢者の割合は今よりも高くなる可能性がある※5。

運転を止めることが健康状態に悪影響を及ぼす可能性もある。たとえば、抑うつ状態や認知機能の低下※6、要介護へのなりやすさ※7に影響する可能性があり、これらへの対策も必要とされている。安全に安心に運転できる期間を伸ばすことも、この対策のひとつになるだろう。

安全に安心に運転できる期間を伸ばすことで、生活の質を維持できる。ドライバエージェントは、そんな未来を叶えようとしている。

しかし実は、田中先生が叶えようとする未来は、もうひとつあるそうだ。

「ドライバエージェントが、ロボットが生活の中で“当たり前にある存在”となるための、その一歩となればと思っています」

かわいい、おもしろい、だけでは、物好きな人や興味がある人ぐらいしか手に取らない。

たとえばスマートフォンが数年でこれほどまでに普及したのは、生活の中で役に立つからこそではないか。

そう田中先生は考えたそうだ。

だからこそ、ドライバエージェントシステムのための特別なロボットを作ることはせず、既存のロボットにアプリをインストールする仕組みでシステムを構築しているのだ。

「スマートフォンやスマートスピーカーは、人の呼びかけに応える道具です。ただそれらと置き換わるのではなく、もう1段階上のフェーズを目指しています。ロボットから人に呼びかけてコミュニケーションをとり、道具としてではなく、相棒として人の手助けをしてくれる。そういう存在となることを目指しています」

まずは安全運転を支援する存在として。ゆくゆくは、生活の中の様々な場面で人の手助けをしてくれる存在として。人が自分自身の力を充分に発揮できるように支援する。

ドライバエージェントは、人とロボットの新しい関係をも作っていくことになるかもしれない。

|

|

|

ドライバエージェントチーム |

実験で使用してきた歴代のドライバエージェント |

〔参考文献〕

- 都市における人の動き―平成22年全国都市交通特性調査集計結果から―(第2編)

- 第3回 高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議

資料4「運転免許証の自主返納に関するアンケート調査結果」 - 高齢者のための安全運転法、イタルダ・インフォメーション、No.77、2008

- 都市における人の動き―平成22年全国都市交通特性調査集計結果から―(第2編)

- 平成30版交通安全白書

- Chihuri, S et al. (2016). Driving cessation and health outcomes in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 64(2), 332-341.

- Shimada, H et al. (2016). Driving and incidence of functional limitation in older people: a prospective population-based study. Gerontology, 62(6), 636-643.