協調領域研究

モデルコミュニティ形成プロジェクト

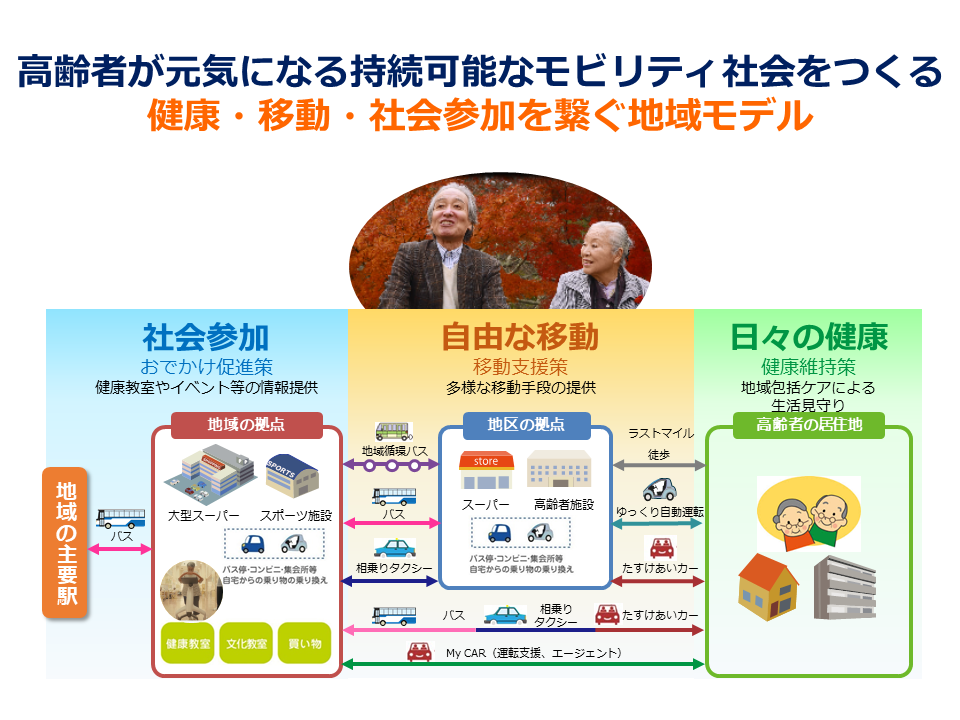

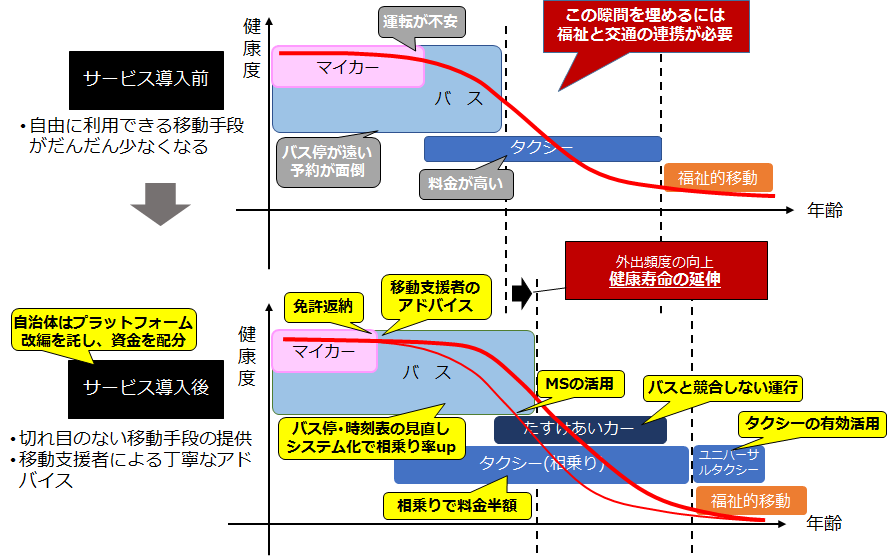

高齢化がいち早く進む、中山間地域、オールドニュータウン、地方都市などでは、バスやタクシーの存続も危機にさらされており、マイカー以外での移動が極めて困難になっています。身近な店舗、医院、ガソリンスタンドなども閉鎖が相次ぎ、高齢者にとっての生活の基盤が揺るがされているとも言えます。一方、「住み慣れた場所で最後まで暮らしたい」と考える高齢者がほとんどであり、高齢者のための移動手段を提供することが喫緊の課題となっています。モデルコミュニティ形成グループでは、このような地域に暮らす高齢者などのために、名古屋大学COIで開発する、モビリティブレンド、ゆっくり自動運転、コミュニティサポートシステムなどの技術や仕組を、現地のニーズに合った形に適合させながら、地域の人たちの自主性を尊重した、持続可能なモビリティ社会づくりに取り組んでいます。

|

|

| Keyword |

モビリティブレンド、たすけあいカー、里モビ、ゆっくり自動運転、 コミュニティサポートシステム、お出かけ促進、健康見守り |

|---|

グループ体制

モデルコミュニティ形成プロジェクトグループ

|

森川 高行

交通システム分析を専門にしています。とくに、人間の行動原理に基づいた、交通行動分析や交通需要予測に取り組み、それを応用して新しい交通政策の提案をしてきました。最近は、ITS(高度道路交通システム)や自動運転を含む次世代自動車の活用が、交通システムや地域にどのような影響を与えるかの研究に取り組んでいます。理論研究だけでなく、実証実験的研究に力を入れており、足助プロジェクトも、平成24・25年度に行った「総務省ICT街づくり事業」で構築した人的・システム的基盤があったからこそ立ち上げられたと思っています |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

morikawa[at]nagoya-u.jp |

中山間地域ユニット

|

三輪 富生

様々なデータから、交通量や人々の交通行動を分析し、望ましい交通システムを構築するための方法を研究しています。統計学をベースに、交通サービスや道路網上の交通量を最適化する方法に取り組んでいます。これまでは、自動車を運転するドライバーの経路選択行動や、道路網状の旅行時間予測などに積極的に取り組んできました。最近は、人々の嗜好の差異や、まれな行動など、観測が難しく容易にはモデル化ができない問題に興味があります。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

miwa[at]nagoya-u.ac.jp |

ユニットについて

|

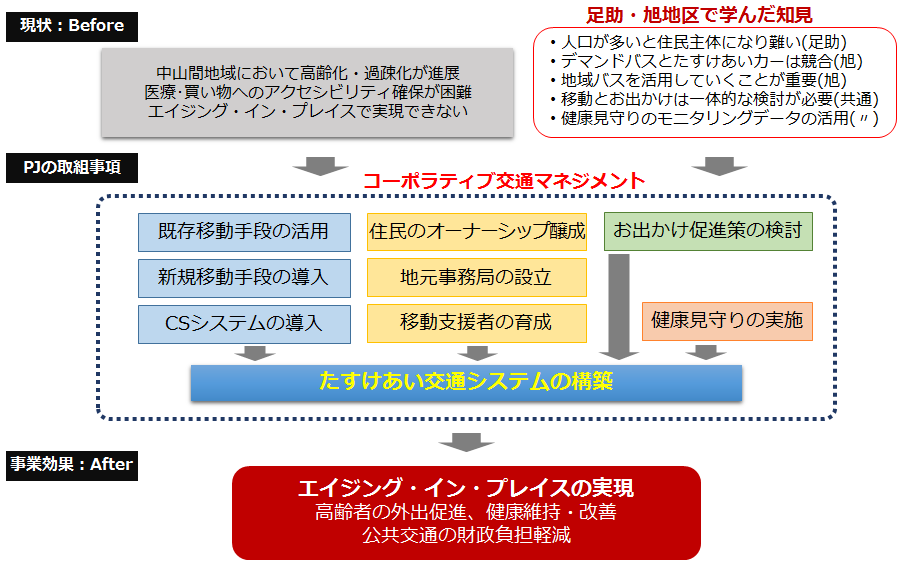

豊田市足助、旭、稲武地区において、高齢者の日々の生活を支える交通システムの構築に取り組んでいます。 利便性の高い公共交通システムを整備することが困難な中山間地域では、高齢者や子供などがとても不便な環境を強いられています。一方で、公共交通サービスを維持するためには、地域住民による積極的な利用が不可欠です。 この問題を改善するため、地域居住者のオーナシップ(当事者意識)の涵養が不可欠です。このため、地域住民による交通計画の実施に取り組んでいます。 既存公共交通サービスの利用実態調査や改善策の計画と実施、地域の交通問題の見守りや新たな交通サービスの必要性検討などを、地域の皆さんに主体的に行っていただくための活動を行っています。 |

|||

|

クリックして拡大 |

クリックして拡大 |

||

|

詳細/関連 |

|||

|---|---|---|---|

|

メンバー |

佐藤 仁美 名 |

剱持 千歩 |

|

ニュータウンユニット

|

金森 亮

交通政策の導入・運営に関する取り組みを行っており、交通行動分析、交通需要予測を専門としています。最近は自動運転技術や最適配車技術を活用した交通サービスの導入評価・影響分析に関心があり、実証実験を通じてデータ分析、合意形成などに関する研究に従事しています。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

kanamori.ryo[at]nagoya-u.jp |

ユニットについて

|

本取り組みは、ゆっくり自動運転グループサービス構築ユニットとして活動しています。 |

|||

|

メンバー |

大野 沙知子 名 |

||

|---|---|---|---|

地方都市ユニット

|

中村 俊之

「まち」や「社会」を対象に、多様な主観・客観データの分析・考察により、人間行動を科学し、世の中(社会/交通/まち)をより良いものに想いを持って、日々での研究活動に従事しています。都市計画、交通計画、交通工学、社会心理学、データサイエンスを援用し、異なる多様な学問領域の研究者との協働を通じて、都市・交通システムの計画に関する理論研究および実践研究を展開しています。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

tnakamura[at]mirai.nagoya-u.ac.jp |

ユニットについて

|

多くの地方都市においては、高齢化や生産年齢人口の減少する中で持続可能なまちづくり、及びそれを支えるモビリティ(サービス)が求められています。一重に地方都市と言っても、現在の状況、置かれている環境及び、そこで生活・活動する人々のニーズや生活パターン、家族構成、日々の悩みなどもそれぞれ異なります。 地方都市ユニットでは、愛知県幸田町をモデルコミュニティとして、モビリティをテーマに、町民の日々の行動パターンやニーズ、コミュニティや生活範囲、課題を捉え、幸田町との協働のもと、町民に沿った将来にわたって持続可能な交通システム、モビリティシステムに関する検討を行い、よりより社会、まちを構築したいと考えています。 |

|||

|

メンバー |

長谷川 正利 |

||

|---|---|---|---|

主な研究・開発成果

|

たすけあいプロジェクト(2020年9月) 愛知県豊田市の足助地区、旭地区、そして稲武地区において、高齢者の日々の生活を支える交通システムの構築に取り組んでいます。 利便性の高い公共交通システムを整備することが困難な中山間地域では、高齢者や子供などがとても不便な環境を強いられています。一方で、公共交通サービスを維持するためには、地域住民による積極的な利用が不可欠です。この問題を改善するため、地域居住者のオーナシップ(当事者意識)の涵養が不可欠です。 このため、地域住民による交通計画の実施に取り組んでいます。既存公共交通サービスの利用実態調査や改善策の計画と実施、地域の交通問題の見守りや新たな交通サービスの必要性検討などを、地域の皆さんに主体的に行っていただくための活動を行っています。 |

クリックして記事へ |

名古屋大学 未来社会創造機構

名古屋大学 未来社会創造機構 名古屋大学 未来材料・システム研究所

名古屋大学 未来材料・システム研究所

名古屋大学 未来社会創造機構

名古屋大学 未来社会創造機構 名古屋大学 未来社会創造機構

名古屋大学 未来社会創造機構