NU COIマガジン第3回「モビリティブレンドが拡げる未来」

2019/04/05

〔目次〕

Cさんが住む地域は、移動が少し不便だ。地域内を循環するコミュニティバスの本数は少なく、坂道も多い。そんなことを考えたのは、家内から、お隣のおばあちゃんが免許を返納したと聞いたからだ。

この前傘寿を迎えたのを機に離れて暮らす息子に説得されたらしい。あれだけどこにでも出かけていたひとが、外出がおっくう、と言っているとは。家内と話し、次の休みにでも自分の運転にショッピングモールに行こうと誘うことにした。

自分自身、古希までまだ数年あるとはいえ、いつか免許を返納するときが来るだろう。いろいろ便利な都会に住み直せば不便はないのだろうが、この地域には愛着があるし、人とのつながりもある。

はたして、自分はいつまでここに住み続けられるのだろうか。

Cさんのように、今住んでいるところに老後も住み続けたいと思う人は多い。内閣府の調査によれば、年齢を問わず、そのような人の割合は60%を超え、60代では80%、70歳以上では90%を超える※1。

一方で、高齢者を対象とした別の調査では、居住地域で今後不便が生じる可能性があると答えた人が45.9%もいる。特に、「日常生活に必要な都市機能が徒歩圏内に確保されていない」、「公共交通機関が整っていない」のふたつがその理由の多くを占めている※2。

「大都市以外では、人々の主な移動手段は、自分あるいは家族が運転する自家用車であることがわかっています。それは裏を返せば、車が運転できなくなると途端に移動に困る可能性が高いとも言えるのではないでしょうか」と森川 高行教授は語る。

「インターネットが発達すれば、買い物や通院といった、生活を送る上で必要なことは事足りるようになるかもしれません。でも、外に出て、誰かと会って、何らかの活動をする、その価値は変わらないでしょう。それを支える新しいモビリティサービスの構築に、我々は取り組んでいます」

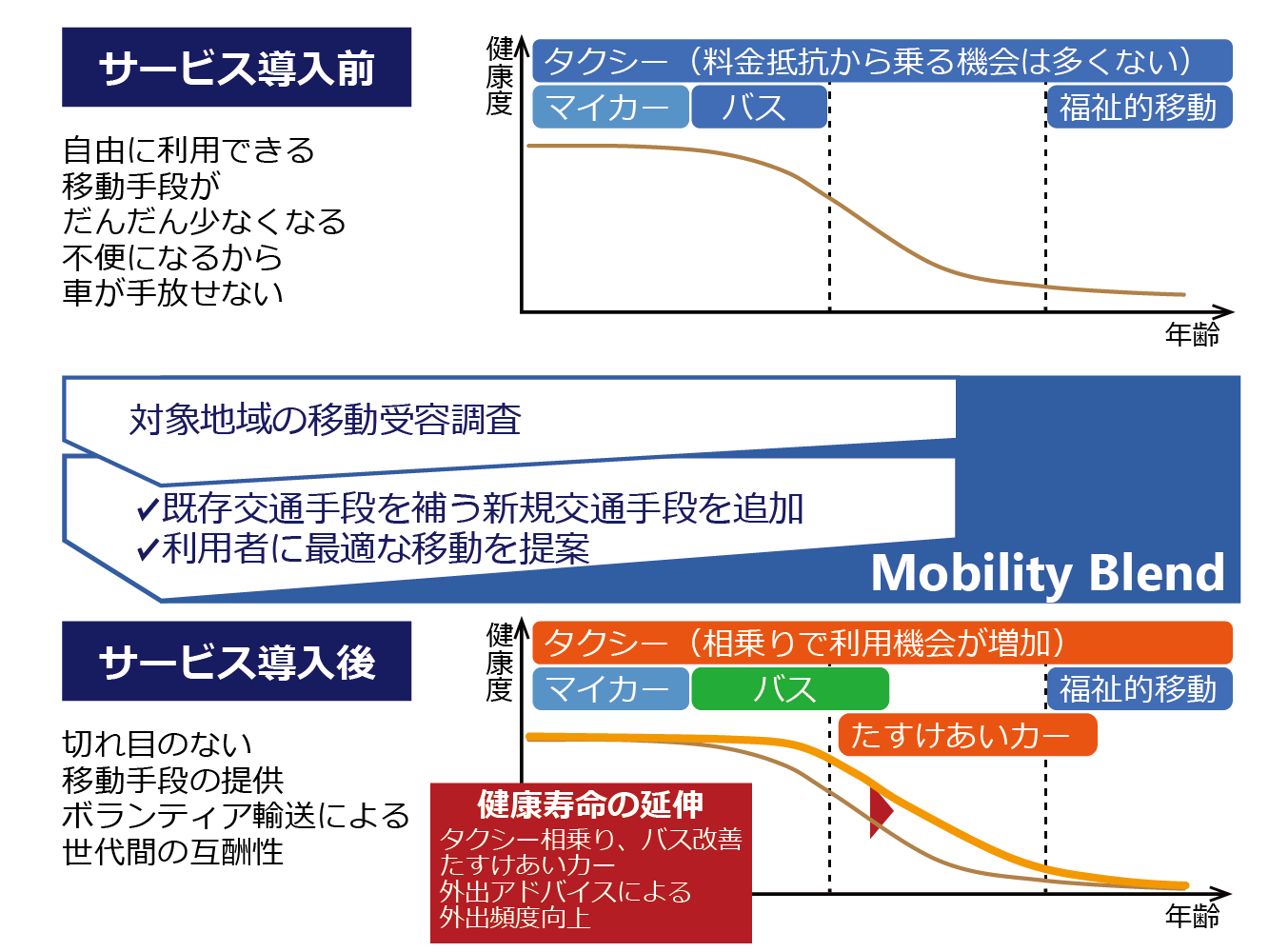

ブレンド、と聞いて、何が思い浮かぶだろうか。喫茶文化が根強い愛知県では、コーヒーが浮かぶかもしれない。数種類以上の豆をブレンド(混ぜ合わせる)し、お店やメーカーの個性を示したもの。そんなブレンドコーヒーのように、様々な選択肢の中から自分の好みに合わせて交通手段や提供者、同行者を選ぶことができる仕組み。名古屋大学COIでは、これを「モビリティ・ブレンド(Mobility Blend)」と名づけ、その構築と効果検証、そして展開方法を検討している。

「公共交通が不便な地域を主な対象にしています」と森川教授は説明する。

「実証実験中の豊田市の中山間地域の場合、地域バスが週1往復のサービスであったり、タクシーは3台だったりします。そういう地域に、移動の選択肢の拡充とサービスの高度化を低コストで実現することで、地域の移動持続可能性を高めることを目指します」

まずは既存の交通手段の現状分析と移動需要調査を、自治体と協議の上で行なう。すでに実施されているパーソントリップ調査のデータを使ったり、新たなアンケート調査を行なったりして、移動のデータを取得する。これに、スマホなどのモバイル端末の移動データを携帯キャリア会社から取得し、分析に加えることもある。

このような様々な移動データをもとに、交通行動を表す数学モデルを作り、需要予測を行うのだ。

次に、分析結果を踏まえ、新規の交通手段を加えた実証実験を行う。この際に重要なのが自治体や交通事業者、そしてなにより地域住民と協働で行うことにある。

既存の交通事業者にとって、新規の交通手段は自分たちのパイを奪う相手と思われかねない。しかし、モビリティ・ブレンドの目指すところは、利用者にとって最適な移動を提供することであり、そのためには既存の交通事業者は欠かせないメンバーと言える。

また、この仕組みが充分に使われるようになるためには、利用者ニーズを満たすだけでなく、その地域に合う仕組みになっている必要がある。

そのため、自治体には交通政策やまちづくりの視点で、地域住民には利用者として、それぞれ実証実験に参加してもらうことで、その地域への最適化が可能になるのだ。

ところで、最近、新聞やテレビなどで、MaaS、という言葉を目にしたことはないだろうか。

MaaSとはMobility as a Serviceの略で、簡単に言えば、移動のサービス化、と言える。北欧のフィンランドがいちはやく提唱したもので、ICTを活用し、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ(移動)をひとつのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念のことである※3。

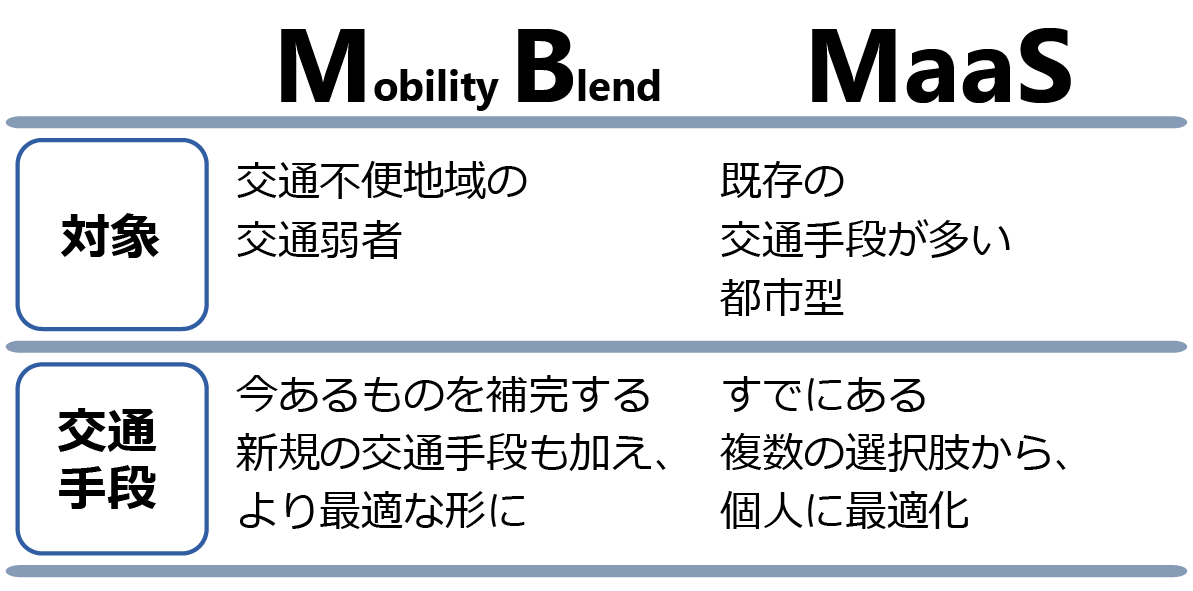

これとモビリティ・ブレンドとの違いとして、森川教授は次の点を挙げる。

ひとつは、モビリティ・ブレンドのターゲットが公共交通の不便な地域における高齢者などの交通弱者であること。

もうひとつは、地域分析を踏まえて不足している部分に新規のサービスを導入し、既存手段とブレンドすること。

日本でもMaaSの実証実験が行われつつあるが、その多くが既存の交通手段が多い都市型で、すでにある複数の選択肢の中から、個人に最適な移動を提供するものである。

それに対し、モビリティ・ブレンドは、今あるものを補完し、より最適な形に作り上げる点が大きな特徴と言える。

また、移動コストの低減のために、「共助の仕組み」を取り入れた移動サービスを新規に導入することで、住民の社会参加を促す点も特徴だ。

そしてなにより、単なる移動サービスにとどまらず、自治体や地域住民と協働で取り組むことにより、まちづくり・地域づくりの観点も踏まえた仕組みとすることで、地域の持続可能性にも貢献することを目指している。

移動を軸に、移動の枠を超える取り組みが、モビリティ・ブレンド、と言えるだろう。

それでは、「共助の仕組み」を取り入れた移動サービス、とはいったいどのようなものであろうか。

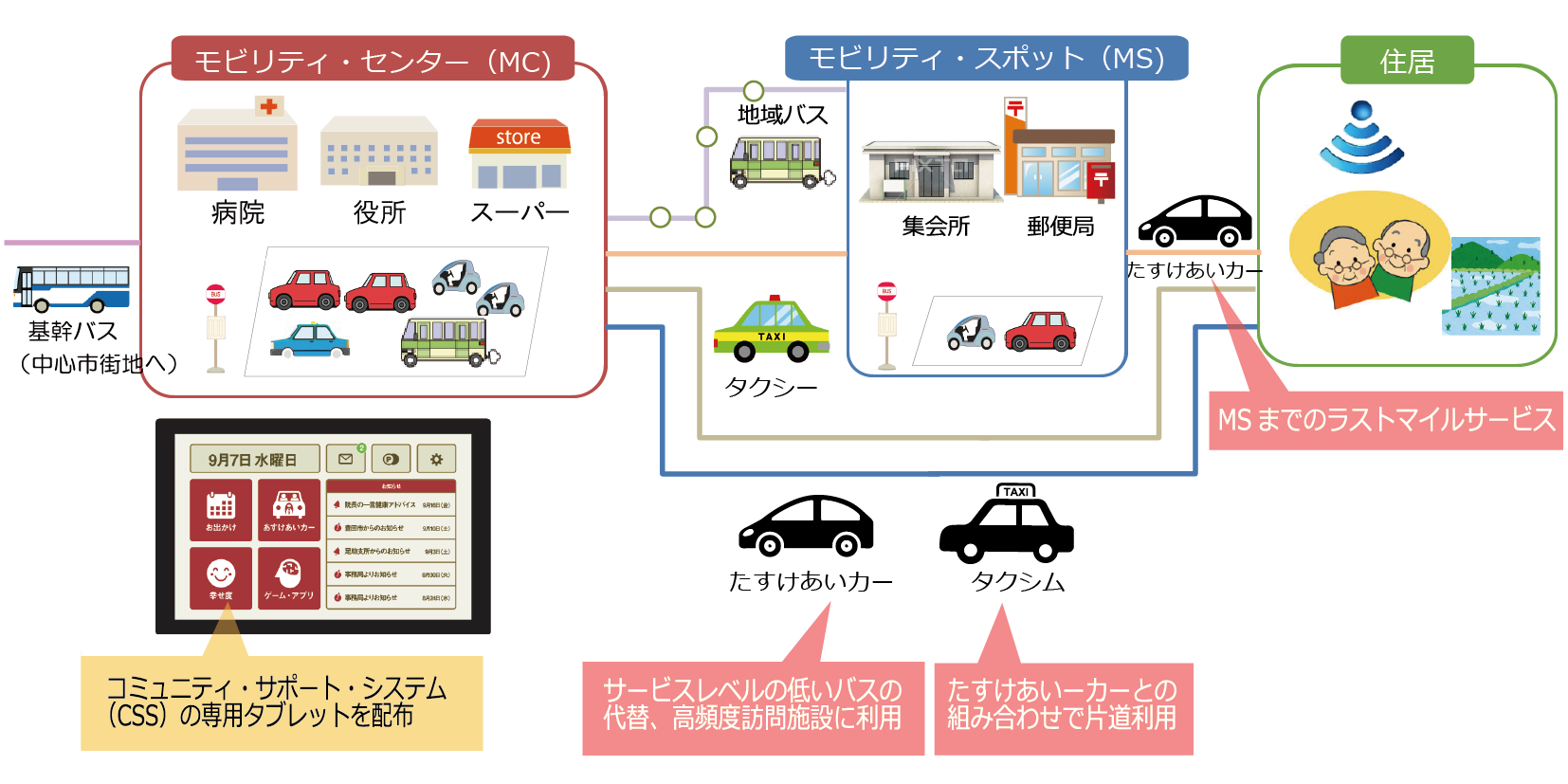

ひとつは、ボランティアドライバによるマイカーの相乗りで、これを森川教授らは「たすけあいカー」と名付けている。

内容としては単純で、乗せていってもらいたい人がリクエストを出し、それを見たドライバが承認すれば、そこで相乗りが成立する。

これらやり取りはすべてシステム上で行われ、利用者はタブレットを操作するだけでいい。直接電話などで頼むよりは、幾分気軽にできる仕組みだ。

「ですが」と森川教授は言う。「ただで乗せてもらうことに引け目を感じる利用者もいました。そこで、地域ポイント、を導入したのです」

移動距離からガソリン代を算出し、それを地域ポイントとして利用者がドライバに支払う。その一連のやりとりはシステム上で自動的に行なわれるため、利用者もドライバも特別な操作をする必要はない。

なお、たまった地域ポイントは、事務局で地域の商工会が発行する商品券と交換ができ、最終的には地域に還元される。

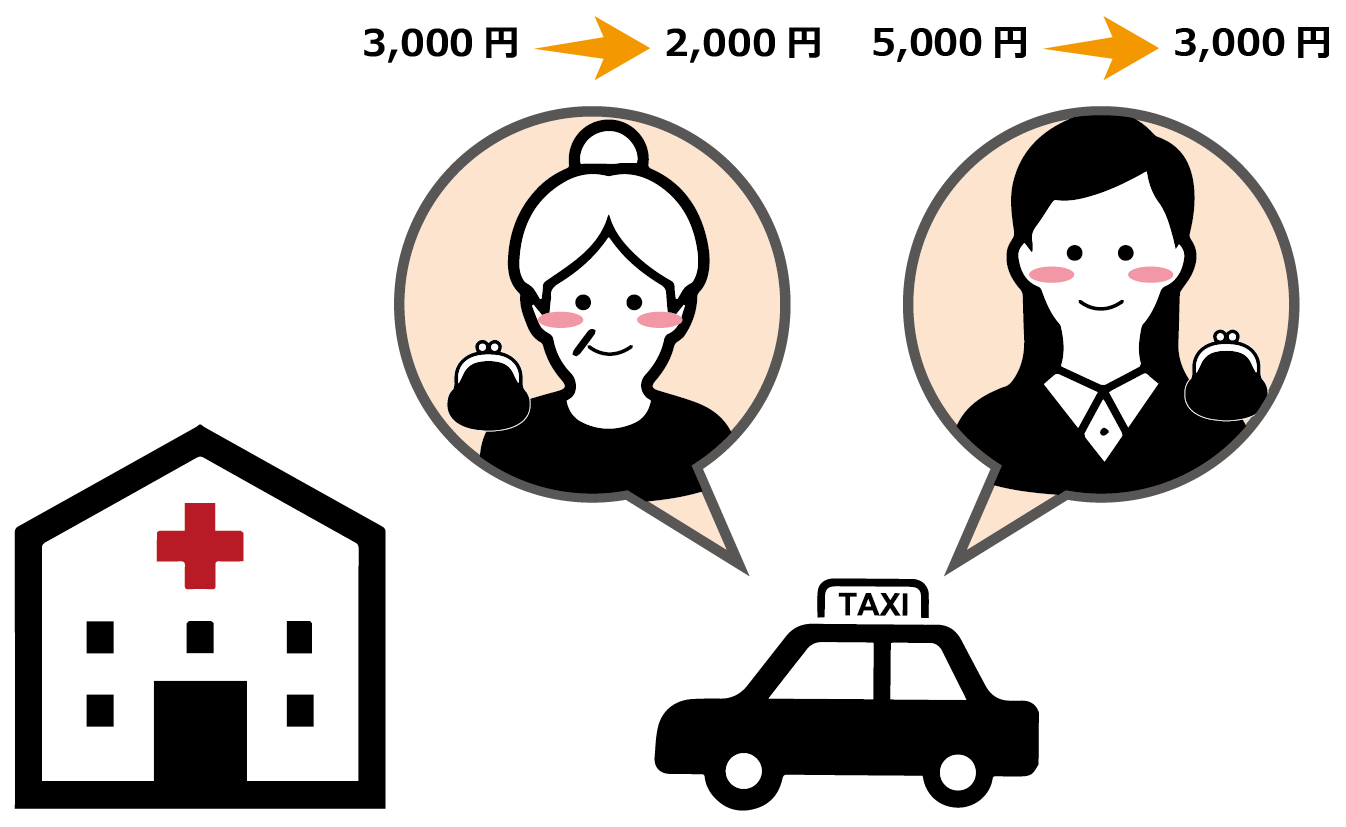

もうひとつのサービスがタクシーの相乗りで、「タクシム」と名付けられている。

ちょっと病院まで、と思っても、思いのほか距離があって料金が高くなりがちだ。そこで、同じ目的地の人とタクシーに相乗りし、距離に応じた料金を分担することで、一人で乗るよりお得になる仕組みだ。

これもシステム上でマッチングが行なわれるため、わざわざ相談する必要がない。

いずれのシステムも、やろうと思えば個人でできることかもしれない。

でも、厚かましいんじゃないか、迷惑じゃないか、と助ける方も助けられる方も二の足を踏んでいることが意外と多いのではないだろうか。そういう人たちの背中をそっと押す、そういうサービスとも言えるかもしれない。

それでは、まちづくり・地域づくりの観点も踏まえた仕組み、とはどういうことなのだろうか。

そもそも移動だけを拡充させても、行く場所や目的がなければ移動する理由がない。

だからモビリティ・ブレンドでは、移動のブレンドだけでなく、まちづくりや地域活動とも連携するよう、移動の拠点づくりも行う。

様々な交通手段という線が交わり、移動の目的地ともなる場所を移動の拠点としてとらえ、これを地域のまちづくりと連動させるのである。その肝が、モビリティ・センターとモビリティ・スポットである。

モビリティ・センターは、地域の拠点病院やスーパー、役所などの広域目的施設があり、中心市街地に向かう基幹バスの停留所などが設置されているような場所を指す。通院や買い物など、日常生活を送る上では欠かせない場所だ。

一方、サイズが小ぶりなモビリティ・スポットは、集会所やコンビニなどの狭域目的施設や、地域バスなどのバス停があるような場所を指す。自宅からのラストマイル、と呼ばれるような規模だ。

自宅からモビリティ・スポット、あるいはモビリティ・センターまでを有機的につなぐことで、地域全体の移動の選択肢の拡充が見込める。

このような取組みは、交通事業者単独、あるいは行政単独ではできないことであり、モビリティ・ブレンドという観点で、住民も含めた地域の関係者が協働することによって実現されうるのだ。

実証実験は、愛知県豊田市足助地域でスタートした。

この地域は豊田市のほぼ中央に位置し、紅葉で有名な香嵐渓を擁し、小規模集落が山間に点在した地域である。人口は減少傾向にあり、高齢化も進んでおり、足助の中心地を除けば典型的な中山間地域と言える。

2016年、名古屋大学は、東京大学と豊田市、足助地区の拠点病院である足助病院との協働で、トヨタ・モビリティ基金の助成を受け、地域住民の生活の質や地域の持続性を向上させるための「たすけあいプロジェクト」を立ち上げた※4、5。

このプロジェクトでは、お出かけ促進と健康維持、移動支援を三本柱とし、持続可能な社会の構築を図っている。モビリティ・ブレンドは、この中の移動支援の枠組みで検討されている。

地域づくりとも連携するこのようなプロジェクトは、大学だけで運営することはむずかしい。連携相手でもある豊田市や足助病院だけでなく、その地域に住む方々の協力が欠かせない。なぜなら、将来的に持続可能な仕組みとなるためには、その地域で取組みに対する理解や協力が不可欠だからである。

そこでプロジェクトの事務局は、実証の場でもある足助病院内に設置された。

足助病院は、周辺地域の拠点病院であり、周辺には地域唯一のスーパーや役所支所、ガソリンスタンドなどが集約され、都心部へ向かう基幹バスやコミュニティバスの停留所、タクシー乗り場などが整備されている。まさに、モビリティ・センターとも言うべき拠点である。

おかげで、買い物や通院の合間に、事務局を訪れる利用者や協力者も多い。

来てもらうだけでなく、事務局が出かけるイベントも行っている。それが地区の集会所などで開催している「地域交流会」だ。

ざっくばらんな意見交換の場で、プロジェクトの利用者とその家族、ボランティアドライバとその候補、そして、区長や町内会長をはじめとした地域の方々などが参加する。

ここで出てきた意見をプロジェクトに反映することももちろんだが、それ以上に参加者同士が顔見知りになることでサービスの利用をしやすくすることを目的としている。

人によって成り立つサービスだからこその取組みと言える。

他にも、プロジェクトで使用するタブレットの使い方教室をはじめとした各種イベントを開催したり、プロジェクトブログで情報発信をしたりと、事務局の活動は多岐に渡る。

単にサービスを提供するのではなく、その地域にあったサービスの構築に地域の方々と一緒に取組んでいるのだ。

「最初、プロジェクトは豊田市足助地域のみでした。手探りながら、色々な方の協力を得て大きくなり。現在は、足助地域に隣接する旭地域や稲武地域にも広がりました」

プロジェクトは当初、「足助で助け合い」という意味も込めて、「あすけあいプロジェクト」と言う名称で活動していた。

そこからプロジェクトの輪が広がり、他の地域もその範囲に含まれるようになったことから、名称を「たすけあいプロジェクト」と変えたのだという。

まさに、助け合いの輪、が広がり続けている。

今、国内外でモビリティ(移動性)に関する議論や取組みが活発になっている。MaaSや自動運転などの動きもあり、「100年に1度のモビリティ革命」とも言われている。

日本においても、様々な企業や大学が、新しい技術やサービスの開発に血気盛んになっている。

しかし、その一方で、楽観視できない現実もある。

たとえば、高齢ドライバの問題がある。先日警察庁が公表した平成30年度の交通死亡事故の特徴として、75歳以上のドライバによる死亡事故が増えているとの報告がある※6。

また、公共交通を取り巻く環境も課題だ。特に地域の足とも言うべき路線バスの経営状況は厳しく、黒字になっている事業者は3割程度に過ぎないことが国土交通省の調査により明らかにされている※7。その背景には、少子高齢化に起因する人口減少により、利用者減だけでなく、運転手の不足にもつながっていると考えられる。

特に地方圏において、日常生活の足の確保は死活問題と言える。自家用車への依存度は高く、その割合も年々増加している※8。

超高齢社会を迎えている日本では、特に非都市域におけるモビリティサービスの重要性が日毎に高まっていると言えるのだ。

人口減少が進む日本において、特に地方では民間ビジネスが乗りにくいと森川教授らは考えており、だからこそ、住民共助によるモビリティサービスが有効なのだと言う。

「地域内での助け合いですので、たとえばボランティア輸送のドライバをしていた方が、やがては乗せてもらう側になる、ということもあり得ます。まさに、困ったときはお互い様、の精神でボランティアの方に協力いただいて、みんなで地域の移動を支える仕組みができればいいと考えています」

しかし、いつまでもそれだけに頼るつもりはないのだという。

「いつかは、ボランティア輸送が自動運転に置き換わると考え、それを見据えてのサービス設計に取組んでいます」

名古屋大学COIでは、「低速度・地域限定のドライバレスな移動サービス」であるゆっくり自動運転®を開発している。これとボランティア輸送の置き換えを、森川教授は検討しているそうだ。

「法制度の設計や技術の開発はまだまだ必要ですが。それがクリアになった時、自宅からモビリティ・スポットやセンターまでへのラストマイル輸送として、ゆっくり自動運転のようなサービスは有効だと考えています。また、そのようなサービスから始めることは、自動運転サービスの実用化にとってもよいのではないでしょうか」

まずは、今ある技術で地域の移動を支える仕組みを作る。そして、新しい技術が開発されれば、その仕組みの一部を置き換えていく。そうやって、地域の移動持続可能性を維持していく。

きっとモビリティ・ブレンドは、その地域の可能性もまた拡げていけるのではないだろうか。

〔参考文献〕

- 内閣府(2015)国土形成計画の推進に関する世論調査.

- 内閣府(2016)平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果.

- 露木 伸宏(2018)MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)について,PRI Review,69,2-7.

- トヨタモビリティ基金「日本・愛知県豊田市足助地区」

- たすけあいプロジェクトWEBサイト

- 警察庁(2019)平成30年における交通死亡事故の特徴等について.

- 国土交通省(2018)平成29年度乗合バス事業の収支状況について.

- 国土交通省(2012)平成22年度全国都市交通特性調査の調査結果について.

〔NU COIマガジン バックナンバー〕

公開:2019年4月5日