イノベーション受容研究

イノベーション受容グループ

イノベーションとは、新しい技術や仕組みが普及し、新たな価値を生み出すことと言えます。

しかし、技術的に、もしくは制度的にすぐれた新しい取り組みのすべてがうまくいくとは限りません。それまでの社会的価値観や制度などと齟齬をきたし、製品化や普及までゆかず、結果としてイノベーションが起きないということも十分にあり得ます。

そこで、名古屋大学COIでは、新しい技術や仕組みがどのような過程や要因で社会に広まるのか、その過程でどのような法制度が整備されるべきかといった、社会受容性に関する分析とその実践的活動を行っています。

| Keyword |

技術と人間の協調、高齢者支援技術、心理評価、法制度 |

|---|

グループ体制

主な研究・開発成果

イノベーション受容グループ

|

森川 高行 名古屋大学 未来社会創造機構 交通システム分析を専門にしています。とくに、人間の行動原理に基づいた、交通行動分析や交通需要予測に取り組み、それを応用して新しい交通政策の提案をしてきました。最近は、ITS(高度道路交通システム)や自動運転を含む次世代自動車の活用が、交通システムや地域にどのような影響を与えるかの研究に取り組んでいます。理論研究だけでなく、実証実験的研究に力を入れており、足助プロジェクトも、平成24・25年度に行った「総務省ICT街づくり事業」で構築した人的・システム的基盤があったからこそ立ち上げられたと思っています。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

morikawa[at]nagoya-u.jp |

社会的評価ユニット

|

上出 寛子 名古屋大学 未来社会創造機構 社会心理学をベースに、ロボット技術と人間の関係性について研究をしています。技術が先行するのではなく、技術と人間がどのように関わるべきなのかについて、進歩的な立場の重要性を考慮しながらも、退歩的な姿勢を持って、技術と人間の調和を考えていきたいと考えています。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

kamide[at]coi.nagoya-u.ac.jp |

ユニットについて

|

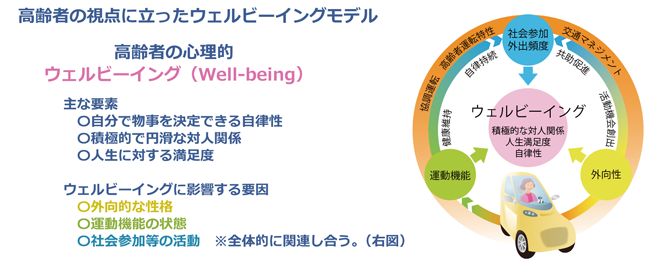

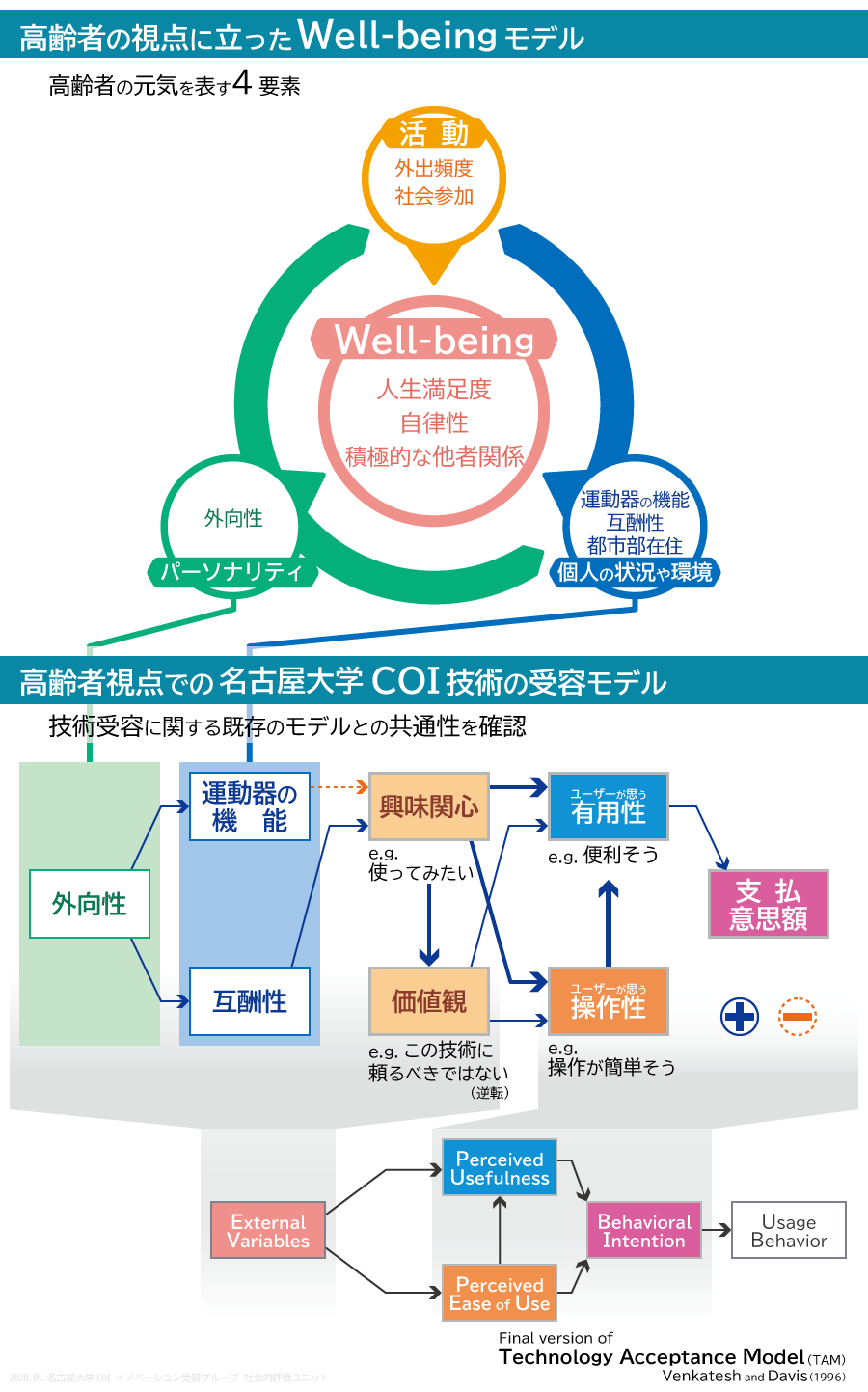

このプロジェクトで開発された技術が、どのような形で、高齢者の方々の支援につながっているのかを研究します。人間の良い人生に関する心理学の議論では、単に幸福であるだけではなく、理性や知恵が充足している成熟が必要とされています。日々の感情的な幸福感はもちろんですが、人間として成熟した高齢者の方々の生き方を、技術がどのように支援していけるのか、その可能性を心理学的に評価していきます。 |

クリックして拡大 |

||

|

メンバー |

中山 典子 |

小池 春妙 |

|

|---|---|---|---|

主な研究・開発成果

法制度整備ユニット

|

中川 由賀 名古屋大学 未来社会創造機構(客員) 名古屋大学 客員教授。中京大学 教授。中川法律経営事務所 弁護士。 15年間検事として交通事件を含む刑事事件の捜査公判に従事。2015年弁護士登録。2017年経済産業省・国土交通省委託事業「高度な自動走行の社会実装に向けた研究開発・実証事業(自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究)」模擬裁判WG委員。 現在、自動運転に関する法律問題の研究に取り組んでいる。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

nakagawa-yuka[at]law-consulting.jp |

ユニットについて

|

CASEに要約されるモビリティ革命を迎える中で、新たな技術のポテンシャルが十分発揮され、かつ、安全性が十分確保されるとともに、法的責任が明確化された法制度のあり方を検討し、提案することを目指しています。 |

|||

|

詳細/関連 |

|||

|---|---|---|---|

|

メンバー ※名古屋大学客員 ()内は本務先 |

岩月 泰頼※ |

樋笠 尭士 rm |

森田 岳人※ |

主な研究・開発成果

|

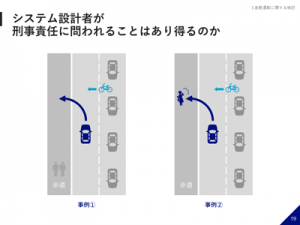

自動運転の社会実装に伴う法律問題を考えるシンポジウム 本シンポジウムは2部構成で開催され、第1部では外部講師による講演が、第2部では法制度整備ユニットメンバーによるリレー形式による講演がそれぞれ行われました。 講演の様子や当日資料、第2部講演動画は、開催報告記事にて公開しております。 〔プログラム〕 第1部 自動運転車の国内基準・国際基準 猶野 喬氏(国土交通省) WP29の議論の現状 河合 英直氏(交通安全環境研究所) 第2部 自動運転車は事故を回避するために交通ルールに違反することが許されるのか? 法制度整備ユニット |

クリックして拡大 |

|

CASE研究会(2019年1月から2020年2月) イノベーションには法制度整備も重要です。 新しい技術のポテンシャルが十分に発揮され、かつ、安全性が十分確保され、法的責任が明確化された法制度が、社会実装には必要です。そのため、そのような法制度のあり方を検討し、他機関における同趣旨の取り組みと連携しながら、追加的な提案を行うことに取り組んでいます。 自動運転を含む自動車のCASE化(Connected、Automated、Shared/Service、Electric)に伴い、様々な法的・社会的問題が生じます。これは、法律の専門家だけでも、技術の専門家だけでも、解決されえません。 そこで、文理融合で、産学官の枠を越える情報・意見交換の場として、CASE研究会を開催しました。2019年1月から2020年2月という、約1年間の取り組みの中で、技術の発展や社会情勢の変化をいち早くとらえるとともに、法整備の推進を図るための啓発活動を行ってきました。

|

|

|

各回の講演者と演題 *日付をクリックすることで、当該回の開催報告に遷移します。 2019年開催分中村 芳生氏 (法務省 法務総合研究所 研究部長) 「自動運転の刑事責任」 赤木 康宏 (名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授) 「自動運転システムの行動決定方法」 中山 幸二氏 (明治大学 自動運転社会総合研究所 所長、教授) 「自動運転の法整備の現状」 森川 高行 (名古屋大学 未来社会創造機構 教授) 「名古屋大学COIが目指す新しいモビリティサービス」 河合 英直氏 (交通安全環境研究所 自動車研究部 部長、自動運転基準化研究所 所長) 「自動運転車の安全確保について」 松尾 剛行氏 (桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士) 「自動運転と法の国際比較~ドイツ、中国、台湾」 畑中 良彦氏 (東京地方検察庁 交通部 部長) 「従来型自動車の運転中に人身事故を起こした者は現状どのような場合に刑事処罰を受けるか ~交通事故における過失の有無の判断について~」 二宮 芳樹氏 (名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授) 「自動運転の判断ロジックのあり方 上坂 広人氏 (株式会社デンソー Global R&D Tokyo 技術企画部 MaaS戦略室、 「海外交通事情について ‐中国、欧州視察から」 牧村 和彦氏 (一般財団法人計量計画研究所 業務執行理事) 「自動運転社会の新都市デザイン」 桑原 健氏 (トヨタ自動車株式会社 CV Company CV統括部 企画室長) 「電動化、シェアリング最新状況」 中野 公彦氏 (東京大学 生産技術研究所、大学院情報環 次世代モビリティ研究センター 教授) 「東大生研千葉実験所での自動運転研究の取り組み」 杉 俊弘氏 (警察庁 交通局 交通企画課 自動運転企画室長) 「自動運転の実現に向けた警察の取組みついて」 新国 哲也氏 (交通安全環境研究所 環境研究部 副部長 自動車安全研究部併任/ 「WP29における自動車セキュリティ基準の議論の現状」 平澤 崇裕氏 (国土交通省 自動車局 自動運転戦略室長、技術政策課 自動運転戦略官 併任) 「自動運転の実現に向けた国土交通省の取組みについて」 高田 広章 (名古屋大学 未来社会創造機構 教授、大学院情報学研究科 教授、 「自動車と自動運転システムの安全性について~ソフトウェア技術の立場から」 西岡 靖一氏 (セゾン自動車火災保険株式会社 執行役員/前 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 自動運転タスクフォースリーダー) 「保険会社の自動運転に対する取組み~法的責任と保険会社の役割~」 新海 正史氏 (損害保険ジャパン日本興亜株式会社 自動運転タスクフォースリーダー) 「自動運転時代、『事故に備える損保』から『事故を防ぐ損保』へ」 阿部 光弘氏 (三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート業務部 技術部長) 「EDRデータの活用実態と課題」 宮木 由貴子氏 (株式会社第一生命経済研究所 調査研究本部 ライフデザイン研究部 「人生100年時代におけるモビリティ―自動運転の普及と消費者意識―」 谷口 綾子氏 (筑波大学 大学院システム情報工学研究科 教授) 「自動運転システムの社会的受容性―規定因と変容可能性に着目して」 赤津 洋介氏 (名古屋大学 大学院工学研究科 特任教授) 「自動運転に関する標準化動向」 佐藤 昌之氏 (特定非営利法人 ITS Japan 法務主査) 「米国L3事故模擬裁判」「自動運転中国動向」 Stephane Dreher氏 (ERTICO-ITS Europe, Senior Manager) 「Status of Connected Automated Driving in Europe Policies and alignment of Research & Innovation」 小木津 武樹氏 (群馬大学 次世代モビリティ社会実装研究センター 副センター長) 「自動車の自動運転への取り組み」 柳川 鋭士氏 (弁護士、明治大学 法学部 専任講師) 「自動運転車の電磁的記録装置の役割」 2020年開催分金森 亮 (名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授) 「モビリティサービス “デザイン” と高蔵寺NTでの取組み紹介」 近藤 博之氏 (名鉄バス株式会社 取締役) 「名鉄グループの自動運転実証実験について」 第14回 2月10日(月)開催報告 *拡大版シンポジウムとして開催 池田 圭佑氏 (国土交通省 自動車局 技術政策課 専門官) 「自動運転の実現に向けた国土交通省の取組」 森田 正敏氏 (警察庁 交通局 交通規制課 交通管制技術室 室長) 「自動運転の実現に向けた警察の取組について」 轟木 博信氏 (株式会社ティアフォー 管理本部 法務部長、弁護士) 「自動運転の社会実装に伴う法的諸問題」 吉田 直可氏 (明治大学 自動運転社会総合研究所 客員研究員、法律事務所愛宕山 弁護士) 「自動運転車の作動状態記録装置の課題と紛争解決」 栗田 昌裕氏 (名古屋大学 大学院法学研究科 教授) 「自動運転車の事故に関する民事責任とその帰責原理」 中川 由賀 (名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授、中京大学 法学部 教授、弁護士) 「自動運転移動サービスにおける自動運行装置作動中 |

|