くらし・健康基盤研究

バイオデバイス加工グループ

本拠点の目的である「高齢者が元気になるモビリティ社会」の実現に向けて、本研究グループでは人の生命基盤である「くらし・健康」を科学的に理解し、得られた知見のモビリティへの社会実装を目指して、「活き活き感に溢れる個別化モビリティ」の実現と実証及びその融合を行います。

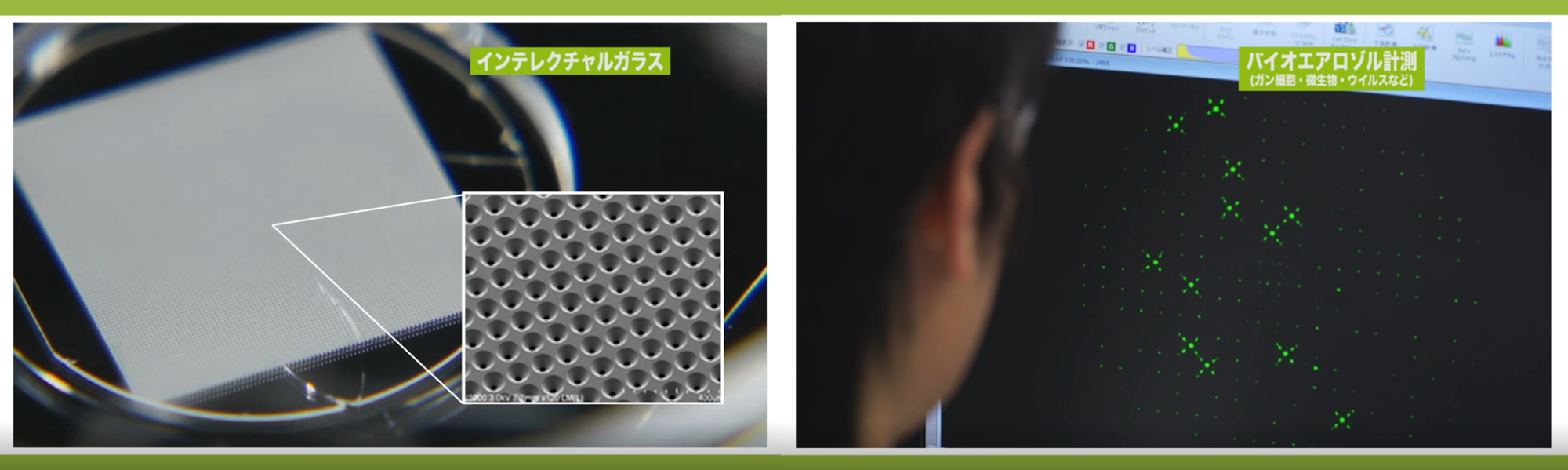

本研究グループは、バイオエアロゾル(細胞、エクソソーム、細菌)から生体成分を分離検出するガラスデバイス開発を進め、より迅速で高精度ながん検査や衛生検査を実現し、高齢者が元気になるモビリティ社会における健康インフラを創出する「インテレクチャルガラス技術を基盤とするバイオ・ライフデバイス」をテーマとして研究開発を行います。本研究グループは2つのユニットで構成され、各ユニットは「リキッドバイオプシーデバイス(細胞分離デバイス、エクソソーム分離デバイス)」と「バイオバーデンデバイス(細菌分離デバイス)」に取り組みます。

| Keyword |

Intellectual glass、 ナノバイオデバイス、プラズマ工学、 健康情報モニタリング |

|---|

グループ体制

バイオデバイス加工グループ

馬場 嘉信 名古屋大学 未来社会創造機構 ナノバイオデバイスによる未来医療の開拓のために、がんや生活習慣病の超早期診断およびiPS細胞などを活用した再生医療に関わる研究開発を進めており、これまでに、血液中の極微量ながん細胞の検出によるがん転移診断、極微量な血液・尿等の体液中の遺伝子やタンパク質解析によるがん・生活習慣病診断、iPS細胞等の幹細胞による疾患の再生治療を実現してきました。 本プロジェクトにおいては、これまでの研究成果と共同研究を行う企業の優れた技術を融合することにより、いつでもどこでも健康状態を知り、健康を守るためのIntellectual Glassを創製するための研究を推進します。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

babaymtt[at]chembio.nagoya-u.ac.jp |

|

バイオデバイス加工 |

堀 勝 名古屋大学 未来社会創造機構 人類が永続的に発展できる地球の創生を目指し、最先端プラズマ科学技術によって、原子・ラジカルを観て操作する技術、ナノ構造を形成する技術、新デバイス機能を発現させる技術を創成し、産業や医療のイノベーションを推進してきました。 本プロジェクトでは、プラズマナノ工学研究センター、プラズマ医療科学国際イノベーションセンター、革新ナノバイオデバイスセンター及び予防早期医療創成センターにおける世界最高峰の科学技術と智慧を企業と共に結集することで、材料・デバイス、バイオ・生命、生活・医療を計測と情報通信技術で統合した新科学の創成による社会実装のイノベーションにより、人、社会、モビリティが調和した暮らしと健康を実現します。 |

|---|---|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

hori[at]nuee.nagoya-u.ac.jp |

|

バイオバーデン (兼任) |

小野島 大介 名古屋大学 未来社会創造機構 分離・分析化学を応用した健康・環境計測技術の研究に取り組んでいます。血中がん細胞や水中微生物を捕捉するナノ微細構造に加え、微量成分の検出に機械学習・ディープラーニングを用いる分類解析プロトコルや、サンプリングを機械化するIoTデバイスを開発しています。 |

|---|---|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

onoshima-d[at]nanobio.nagoya-u.ac.jp |

リキッドバイオプシーユニット

|

リキッドバイオプシーユニットでは、がん治療を改善する細胞分離デバイスとがん早期診断を実現するエクソソーム分離デバイスの実用化研究を進めています。各種医療機関への社会実装を目指した医学系テーマとして、大学病院と連携した臨床試験を展開しています。 |

クリックして拡大 |

||

|

メンバー |

石川 健治 名 柴田 貴広 名 長谷 哲成 名 |

吉武 淳 名 |

湯川 博 名 長谷川 好規 |

|---|---|---|---|

バイオバーデンユニット

|

バイオバーデンユニットでは、生物汚染をいち早く検出する細菌分離デバイスの実用化研究を進めています。医薬品工場への社会実装を目指した製薬系テーマとして、関連企業と連携した分析法バリデーションを展開しています。 |

クリックして拡大 |

||

|

メンバー |

石川 健治名 |

湯川 博名 |

|

|---|---|---|---|

主な研究・開発成果

|

血中や水中のターゲットを高速・高精度にフィルタリングするインテレクチャルガラス(2020年9月) ガラスや樹脂を微細加工することで、血中や水中のターゲットを高速かつ高精度に分離するフィルターを研究開発しています。 |

資料へのリンク |

続きを読む高齢者にとって、最も大きな不安は「病気」だと言われています。健康上の理由で外出を控えるなど、その不安は日々の暮らしにも影響しています。しかし、検査には身体的負担が大きいものもあり、気軽に受ける気にはなりにくいでしょう。また、病気が見つかれば、医療費や薬の副作用、検査のための手術など、病気そのもの以外の不安の種があります。もし簡便に検査が出来て、病気以外の負担も軽くなれば、これらの不安を減らせるのではないでしょうか。 その実現のために研究開発されているのが、インテレクチャルガラスです。血中や水中のターゲットを高速・高精度にフィルタリングすることで、様々な検査を可能とします。さらに、健康インフラの拡充による新たな市場創出の実現を目指します。現在、病院や企業などと連携し、臨床研究など、実用化・製品化に向けて取り組んでいます。 |

|

|

研究成果報告「インテレクチャルガラス」 すでにプロトタイプ製作およびフィールドでの実証実験が開始している成果「インテレクチャルガラス」について、それが対象とする社会問題や提供する価値、目指す商品・サービスの姿、そして研究開発の状況について、研究開発に携わる研究者が自ら紹介した際の資料です。 |

資料へのリンク |