協調領域研究

抗老化グループ

超高齢社会を迎えているわが国は世界で最も高齢化が進み、要介護者・介護費用は増加の一途をたどっている。今後要介護状態になるのを予防(介護予防)し、一日でも自立した期間を延ばすことが急務である。抗老化グループは、今後の超高齢社会における健康寿命、運転寿命の延伸を目指して、高齢者の心身の低下、特に認知/身体機能の低下(フレイル)を予防するため、科学的エビデンスに基づく介入プログラムを構築し、さらにそれを地域に実装することを目標とする。

| Keyword |

抗老化運動 |

|---|

グループ体制

- 抗老化グループ ・・・ 葛谷 雅文グループリーダー

抗老化グループ

葛谷 雅文 名古屋大学 未来社会創造機構 医学部では老年医学ならびに地域在宅医療学を専門とし、附属病院では老年内科診療科長(高齢者の包括的診療科)、地域連携患者相談センター・センター長(名大病院と地域との連携機関)、栄養管理部長、や栄養サポートチームに関わっています。専門は老年医学、栄養、サルコペニア(フレイル)、在宅医学、医療連携、認知症、動脈硬化など。超高齢者社会に突入している我が国において、医療のパラダイムシフトを肌で感じる今日この頃です。高齢者を幸せにするには医療だけでは完結せず、社会全体が関わる必要があるとの思いで名古屋大学未来社会創造機構に期待し、私なりに貢献したいと思います。 |

|

|

詳細プロフィール |

|

|

メールアドレス |

kuzuya[a]”med.nagoya-u.ac.jp |

グループについて

|

詳細/関連 |

|||

|---|---|---|---|

|

メンバー |

秋間 広 名 小池 晃彦 名 鈴木 裕介 名 井上 愛子 名 原 大介 |

石田 浩司 名 吉田 安子 名 宇野 千晴 名 柴田 篤志 |

片山 敬章 名 梅垣 宏行 名 小宮 仁 名 渡邊 一久 名 松原 匡希 |

|

他機関メンバー ※名古屋大学招へい・客員 |

林 尊弘※ 北田 友治※ |

牧野 多恵子※ |

成 憲武※ |

主な研究・開発成果

|

高齢者の認知機能低下予防に効果的な運動要素とは? |

|

|

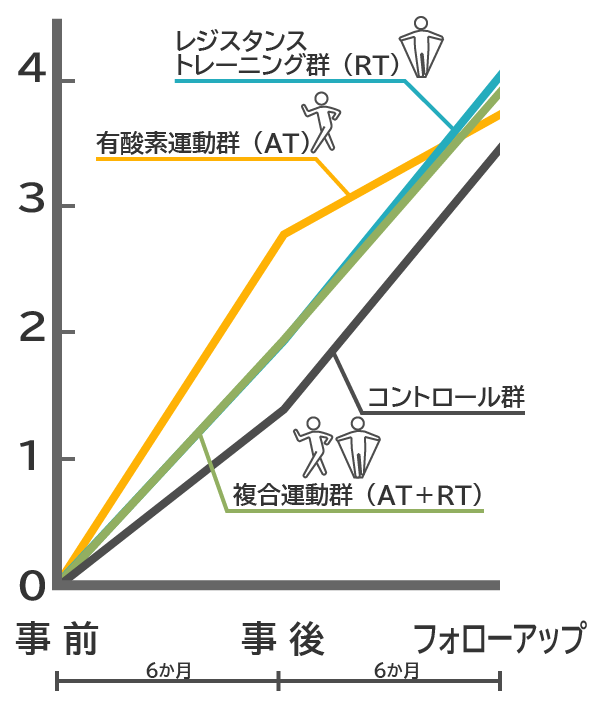

どのような運動が高齢者の認知機能低下の予防に有効かを明らかにしました。 認知機能の低下や認知症の予防に習慣的な運動や身体活動が効果的であることを示す研究が、近年、数多く発表されています。しかし、どのような運動が最適なのかは十分に検証されていませんでした。 地域在住の高齢者を、有酸素運動に取り組むグループ、レジスタンストレーニングに取り組むグループ、2つを組み合わせた複合トレーニングに取り組むグループ、そして運動介入を行わないグループにランダムに振り分けました。 |

|

|

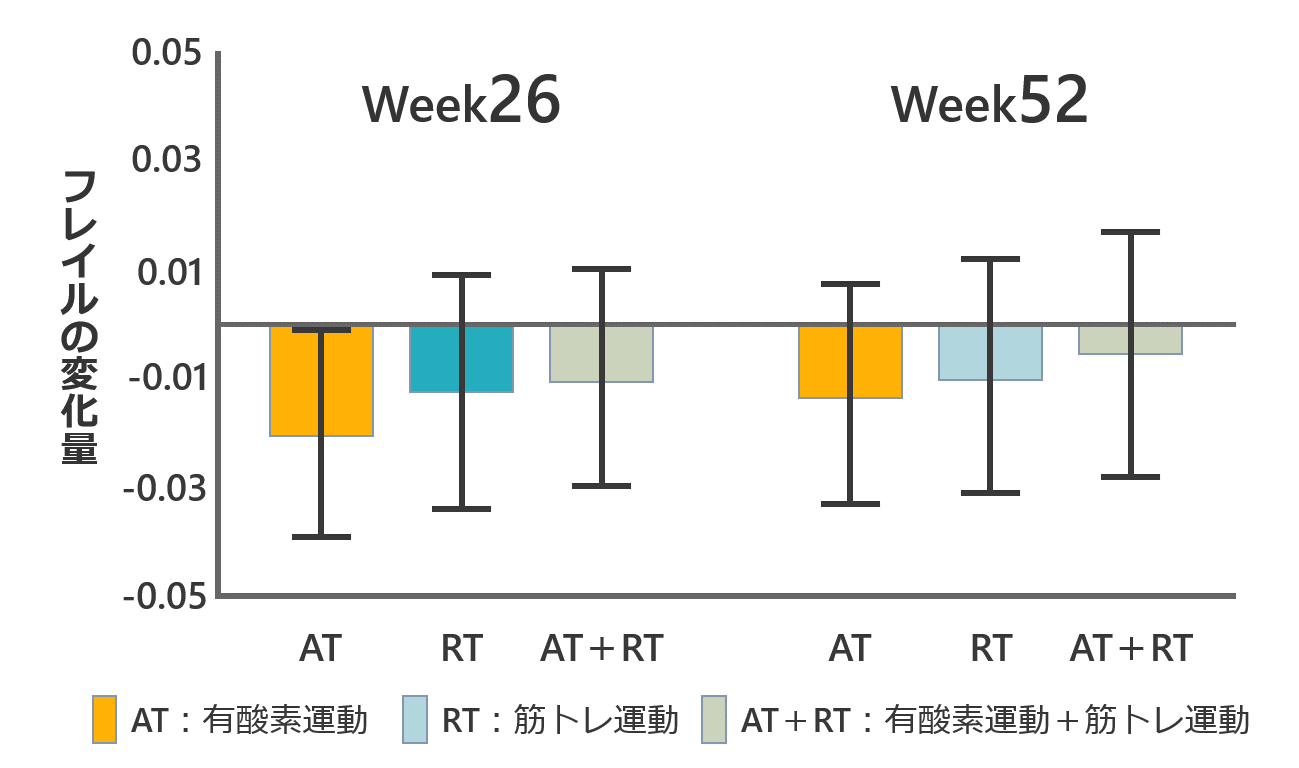

主観的な認知機能低下のある高齢者に対する運動介入がフレイルへ与える影響:無作為化比較試験 物忘れなどを自覚している高齢者を対象にした介入研究で、有酸素運動によるフレイルへの効果を明らかにしました。 フレイルとは、自立と要介護の中間の状態と言われ、加齢により心身機能が老い衰えた状態のことで、適切な介入をすることにより再び健康な状態に戻ることが期待できるものです。 高齢者人口が著しく増加する社会において、高齢者の健康対策が急務となっています。高齢者ができるだけ自立した生活を送るためには、このフレイルを予防、改善するような介入法の開発が求められています。 本研究では、地域で生活している65歳から85歳の高齢者の方を、有酸素運動トレーニング、レジスタンストレーニング、複合トレーニング、そして運動介入を行わないコントロールの4グループに無作為に分けて、運動のフレイルへの効果を検討しました。 その結果、26週間の有酸素運動がフレイル、特にうつと不安に関する要素を優位に改善することを明らかにしました。

|

|

|

名古屋大学健康長寿シリーズ(2018年11月より放送開始) 名古屋大学未来社会創造機構は、愛知県豊山町と連携協定を結び、高齢者の健康増進に資する取組みとして、ケーブルテレビを活用した健康長寿プログラムの実施とその効果検証に取り組んでいます。 認知症やフレイルの予防のため、運動プログラムのほか、栄養に関するプログラムを提供しています。

|

|